アライナーが歯からズレたときは?

マウスピース型矯正装置(製品名インビザライン:薬機法対象外)による矯正治療は、取り外しできる装置(アライナー)を使うので、アライナーと歯がピッタリとはまらずに、歯とアライナーがズレてくることがあります。(アンフィットとも言います)そうなると、治療計画どおりに歯が動かなくなってしまいます。

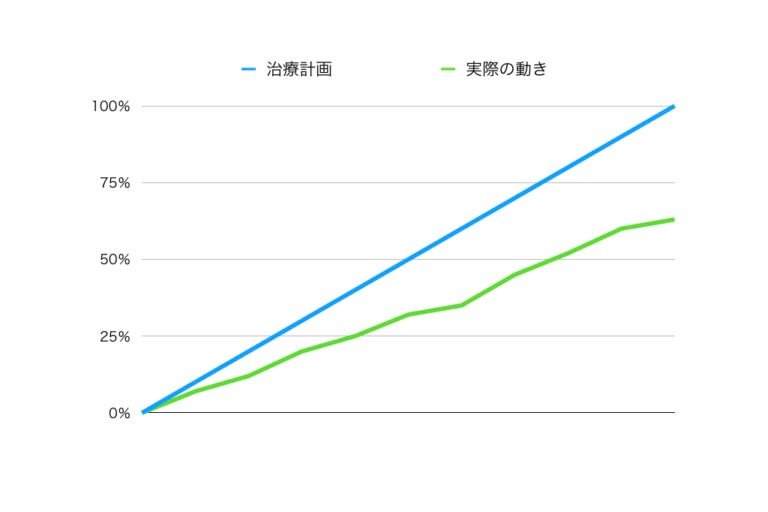

マウスピース型矯正装置は事前に詳細な3D治療計画(事前シミュレーション)を作成します。マウスピースは事前シミュレーションの計画どおりにCAD/CAMで製造されます。事前シミュレーションで設定された治療ゴールを100%とすると、実際の歯はさまざまな原因からシミュレーションどおりには動かないので、かならず計画からズレててきます。それが、歯とマウスピースとのアンフィットの理由です。

製造精度、スキャン精度、装着時間、装着精度、アタッチメントの設置精度、個人差、咬合力など、さまざまな原因により、治療はシミュレーションどおりに進みません。Variables affecting orthodontic tooth movement with clear aligners , Justin R.Chisari , AJODO , Vol.145 , p.92-91 , April 2014

どうなるとズレている?

ズレているとはどういう状態なのでしょう? 下の写真のように、アライナーと歯の間に隙間が見えるようになります。通常はピタッとアライナーと歯は接触しています。突然なることはなく、少しずつ、少しずつ歯とアライナーの隙間が増えていって、ある日「あれ?こんなにズレていたっけ?」と気付きます。

青い矢印の先の犬歯はアライナーと歯の間に2ミリ程度の隙間があります。このように隙間が見えるようになります。

ズレの原因は?

・アライナーの使用時間が短い

アライナーは1日20時間以上装着する。これよりも少ない時間の日が何日も続くと、歯が予定どおり動きません。予定どおり動いていないのに、次のアライナーをはめてもしっかりはまらず、やはり予定どおり動きません。これが繰り返されると、ズレはどんどん蓄積していき、最後にはアライナーがはまらないということになります。

エスカレーターを逆向に歩くと歩いているあいだは前に進みますが、休むと元の位置まで戻されてしまいます。マウスピース矯正も似たようなもので、毎日毎日の積み重ねが非常に大事です。

・アライナーの取り外しの回数が多い

アライナーは取り外しのたびに変形します。アライナーは柔らかいけど腰のあるプラスティックでできていて、歯を包み込むようにはまっています。それなので、外すときはアライナーが開くように変形して外れてきます。はめるときも変形してからはまります。通常の使用であれば何も問題ありません。

ただ、1日に何十回も取り外しを行うと、アライナーの変形が元に戻らなくなって、歯を動かす力が弱くなってしまいます。動かす力が弱いと予定どおり歯が動かないので、だんだんとズレが大きくなってきてしまいます。

・もともと歯の形がズレやすい形をしている

マウスピースタイプの矯正装置は歯を掴むように包み込んでいます。歯の形には個人差があるので、掴みやすい形をしていることもあれば、掴みにくい形をしていることもあります。そのような違いを補うためにもアタッチメントがあるのですけれど、やはり歯の形の違いによってなりやすい、なりにくいのちがいがあらわれます。

歯の形に変えてしまうことはできないので、動かし方や順番、アタッチメントの形状などさまざまな工夫を事前シミュレーションに盛り込んで、治療計画を作ります。

・歯の移動量が多い

アライナー1枚で動かせる距離には限界があるので、たくさんの距離を動かすほど、アライナーの枚数が増えていきます。枚数が増えれば増えるほど、計画から外れてくる機会が増えるので、ほんの少しのアンフィットが積み重なって大きなズレになってしまいます。たくさん動かさないと治せないタイプの歯並びの人は、アンフィットする可能性が高くなります。「毎日がんばってはめているのに、どうしてもズレてしまう」そういうこともあります。

・難しい移動を行っている

万能な矯正装置はまだ存在していないので、すべての矯正装置に得手不得手があります。マウスピース矯正が不得意とするような移動は、生じやすくなります。でも、歯並びを治す上でそういった動きが必要であれば行っていきます。こういった難しい動きは事前シミュレーションの段階でわかっていますので、「この部分はズレが生じやすいです」とか、「この部分は移動に時間がかかります」など治療前に説明しています。

どうやってチェックするの?

マウスピース矯正装置は1〜2週間の頻度で交換していきます。診察のたびに2ヶ月分のアライナーをお渡ししますので、通院は約2カ月に1回です。通院の時にアンフィットていないか、作りなおした方が良いか、リカバリーした方が良いか、などのチェックを行います。

アライナーと歯の隙間が1mm程度の量になって、ようやく目で見て分かるようになります。それよりも小さいものは、目で見ただけではなかなか分かりません。光学印象にはそういった肉眼ではわからない程度のアンフィットを検知するプログレスアセスメント機能があります。

歯の形が原因の場合はアタッチメントを付けてズレにくいようにします。ただ、一度アンフィットてしまうと、今度はアタッチメントがアライナーに引っかかって、どんどん隙間が大きくなってしまいます。

マウスピース矯正では、事前シミュレーションの計画と歯の動きがズレることは珍しくありません。というよりも、完全に計画どおりに進むことはまれです。

マウスピース矯正を効率よく進めるためには、適切にアンフィットに対処することが大事です。

ズレてしまったら?

ズレたらどうするのか?は、原因に応じてさまざまな対処方法があります。まずは立ち止まって何が原因なのかを確認します。

アライナーが大きくズレたときは、アライナーの交換を先に進めずにいま使っている番号のアライナーを着けたままにします。ズレた時はアライナーを先に進めても、自然にアンフィットが解消されることはなく、場合によってアンフィットが大きくなってしまします。

- 使用時間が短い

- 取り外しの回数が多い

使用時間が短い、取り外しの回数が多いなどの取り扱い方法が原因で、ズレてしまった場合は、使用時間を長くする工夫や生活習慣を少し変えるなど、使用時間が長くなれば改善することが多いです。このように取り扱い方法が原因でズレている場合、一部分の歯がアンフィットてしまうのではなく、全体的に「浮いているような」感覚で全体的にアンフィットていることが多いです。

- 歯の形からズレが生じやすい

この場合はそのまま追加アライナーを作っても同じ様にズレてきてしまうので、アタッチメントを設定するといった工夫が必要です。歯にアタッチメントを接着するとアライナーがアンフィットにくくなります。

アタッチメントが設置されている歯がズレてしまった場合は、まずアタッチメントを外します。長い期間そのまま放置すると、アタッチメントの段差が逆にズレを大きくしてしまいます。

- 移動量が多い。

- 難しい移動を行っている。

このような場合は、ズレてしまうのはしかたがないことですので、次の3つの方法で対応します。

リカバリー処置を行う

追加アライナーを作製する

そのままにして様子を見る

リカバリー処置を行う

部分的にズレてしまった場合は、セクショナルワイヤーを使ってリカバリーします。アンフィットした部分とその周辺に、従来型のワイヤーとブラケットを接着して、ズレた歯を立て直す方法です。セクショナルワイヤーを設置する時に、アライナーを部分的にカットしますので、アンフィットが治ったあとに追加アライナーを作成することが多いです。

セクショナルワイヤー以外にブーツストラップという方法があります。ズレた歯にボタンを接着して、顎間ゴム(矯正治療でよく使われるゴム)を引っかけて、ズレを小さくする方法です。うまくアンフィットを解消できれば、追加アライナーを作らずに進めることができます。

追加アライナーを作製する

ズレてしまった場合の基本的な対処は、追加アライナーの作製です。メジャーなマウスピース矯正装置は、追加アライナーの作製を前提としいます。たとえば、治療開始から5年間は追加アライナーの費用が必要ないなど、追加アライナーを作製しやすい条件になっています。ズレたときに追加アライナーで対応することは普通のことです。

そのままにして様子を見る

ズレをあえて見逃す、治療全体を見据えて見逃す選択をすることがあります。マウスピース矯正は、基本的にアンフィットの修正を追加アライナーを作製することで修正していきます。しかし、追加アライナーの作製には2〜3週間の時間が必要なので、ちょっとしたズレでも作っていると、なかなか治療が先に進んでいきません。そのため、セクショナルワイヤーやブーツストラップなどの手法が開発されてきました。

そのままにして様子を見る、一見すると問題の先送りのように感じるかもしれません。しかし、ズレの方向によっては、治療する上で都合のよいズレがあります。動かしたい方向にアンフィットしている場合です。例えば、前歯を圧下したい場合です。

ひとくちにズレといってもさまざまな状況があるので、きちんと状況を把握して、適切な対象をしなければなりません。